黑龙江省林下产业振兴行动方案

为深入贯彻习近平总书记关于“向森林要食物”重要指示精神,认真贯彻落实省第十三次党代会精神,根据国家发改委、林草局等10部门联合印发的《关于科学利用林地资源促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见》和国家林草局印发的《全国林下经济发展指南(2021-2030)》有关要求,落实全省现代农业振兴计划,推动全省林下产业振兴发展,特制定本行动方案。

一、总体要求

(一)指导思想

以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻习近平总书记对黑龙江重要讲话和重要指示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念和高质量发展新要求,牢固树立“大食物观”和“绿水青山就是金山银山”发展理念,围绕森林资源优势,在保护优先前提下,充分发挥森林“水库、钱库、粮库、碳库”作用,以提供更多优质森林食物产品、推动林下产业振兴发展、改善林区民生为目标,突出发展林粮、林菌、林药、林菜、林果、林下养殖和森林景观利用等林下产业,优化产业布局,延伸产业链条,促进林下产业向集约化、规模化、标准化、数字化方向发展,实现林下产业高质量发展,为拓宽“两山论”转化新通道、推动林区跨越式发展、推进绿色龙江建设做出新的贡献。

(二)基本原则

坚持生态优先、绿色发展。严守生态红线,坚决维护生态安全,一切产业活动都必须以保护森林资源和生态环境为前提。遵循自然生态系统演替规律与循环经济理念,促进产业生态化、生态产业化,科学利用林地资源,实现森林资源科学可持续绿色发展。

坚持分区施策、集聚发展。突出省内资源基础优势和林产品营养功效优势,科学规划统筹部署,强化基地引领,因地制宜倡导“优势特色、多业并举”,全面推动林下产业特色化发展。

坚持政府引导、协调发展。政策引导并充分发挥市场的主体作用,结合各地资源特色与市场需求,不断优化产品结构,抓好供给侧与需求侧关系,稳步推进全省林下产业协调发展。

坚持科技支撑、创新发展。发挥省属涉林科研院所、高校技能培训和科技支撑作用,增强林下产业发展的人才培养和科技水平,以科技创新推动结构调整、提升产业层次。

(三)发展目标

到2026年,全省林下产业布局进一步优化,发展林下产业利用林地面积达到可利用面积的10%以上,林下产业标准化示范基地达到70个,培育以发展林下产业为主的重点龙头企业、家庭林场和林业专业合作社示范社1000个,积极打造并力争在全国叫响“龙江森林食品”标识,实现林下产业总产值1000亿元。

全省林下产业发展主要指标

|

序号 |

指标 |

2021年 |

2026年 |

|

|

林下经济总产值/亿元 |

768 |

1000 |

|

1 |

林粮/亿元 |

150 |

180 |

|

2 |

林菌/亿元 |

120 |

170 |

|

3 |

林药/亿元 |

170 |

210 |

|

4 |

林菜/亿元 |

38 |

45 |

|

5 |

林果/亿元 |

55 |

80 |

|

6 |

林下养殖/亿元 |

100 |

140 |

|

7 |

森林景观利用/亿元 |

135 |

175 |

|

8 |

林下经济示范基地/个 |

50 |

70 |

|

9 |

专业合作社/个 |

300 |

1000 |

|

10 |

林下经济技能培训/人次 |

- |

10000 |

注:以上指标均为预期性指标

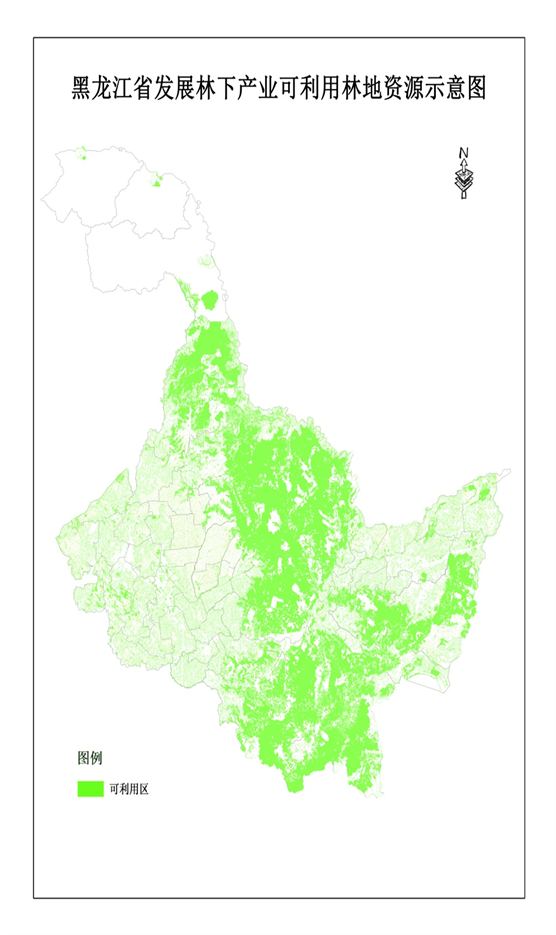

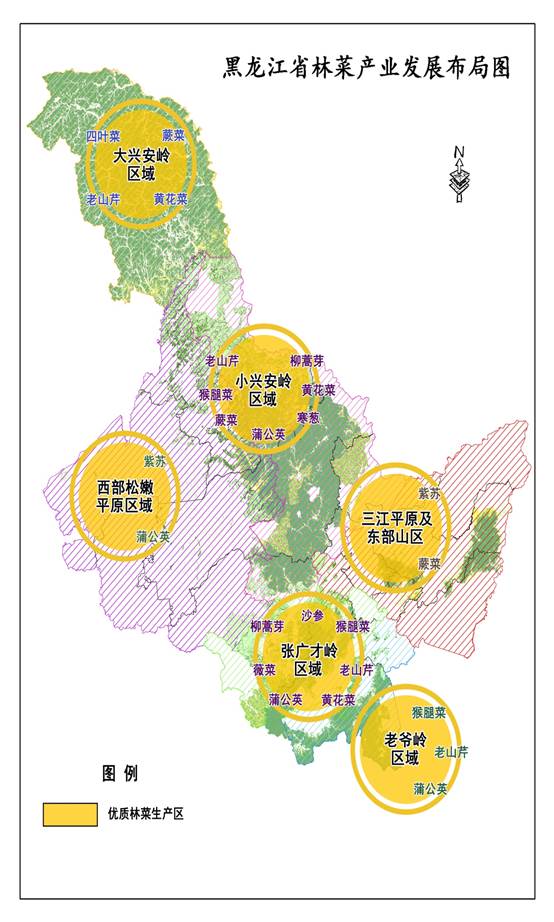

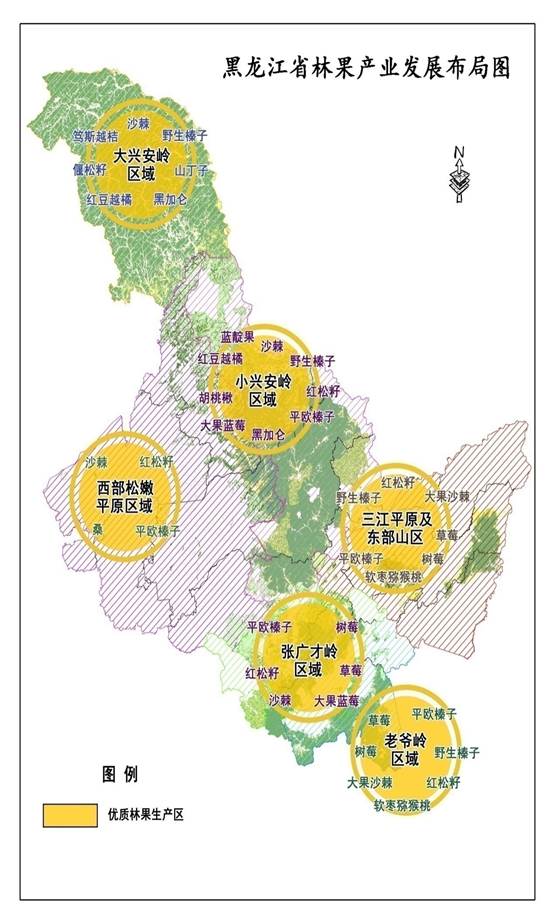

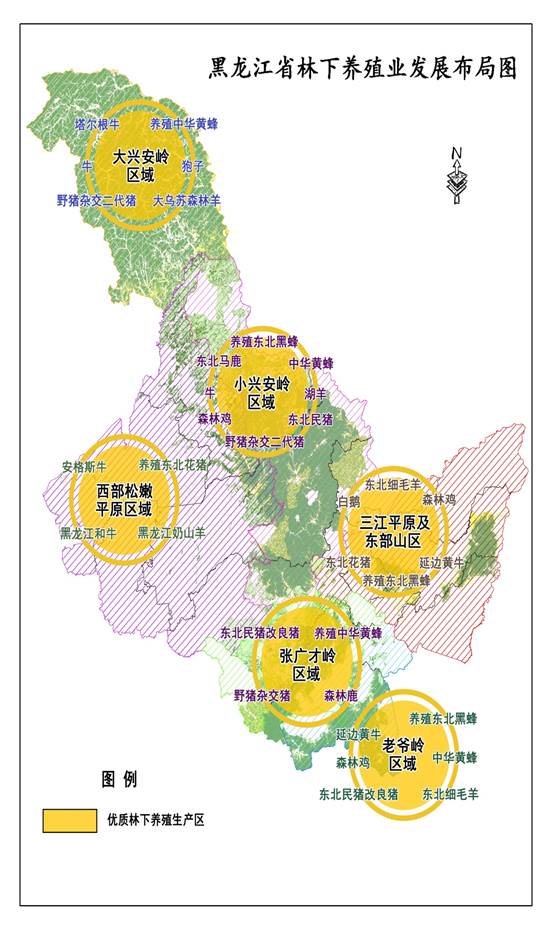

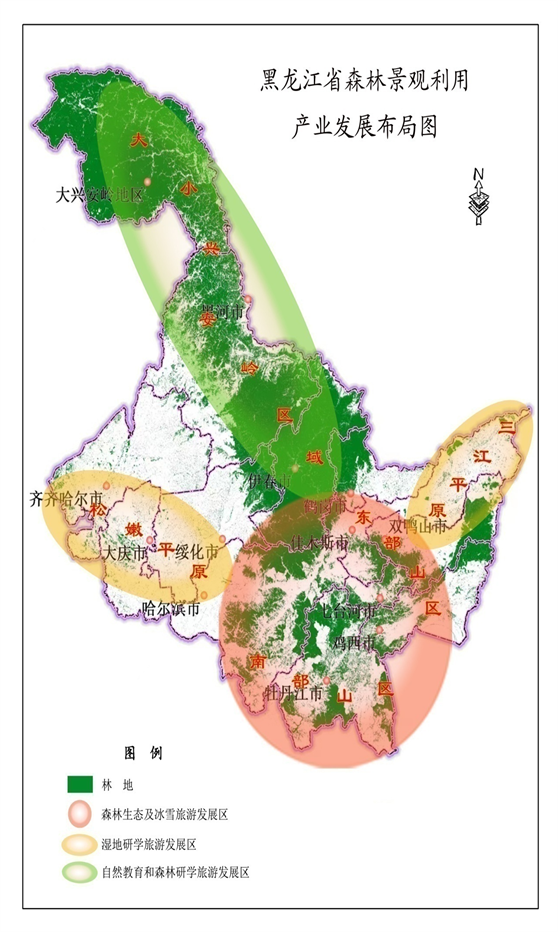

(四)发展区域

以严格生态保护为前提,科学高效利用省内125万公顷林区耕地、523万公顷林场所周边5公里范围内可利用的国家二级以下公益林地和商品林地以及58万公顷集体林地中一亩以上的片林,特别是其中 530公顷郁闭度0.2以下的疏林地和 135万公顷郁闭度0.2-0.6之间的林地,因地制宜发展林粮、林菌、林药、林菜、林果、林下养殖和森林景观利用等优势特色产业。

二、重点任务

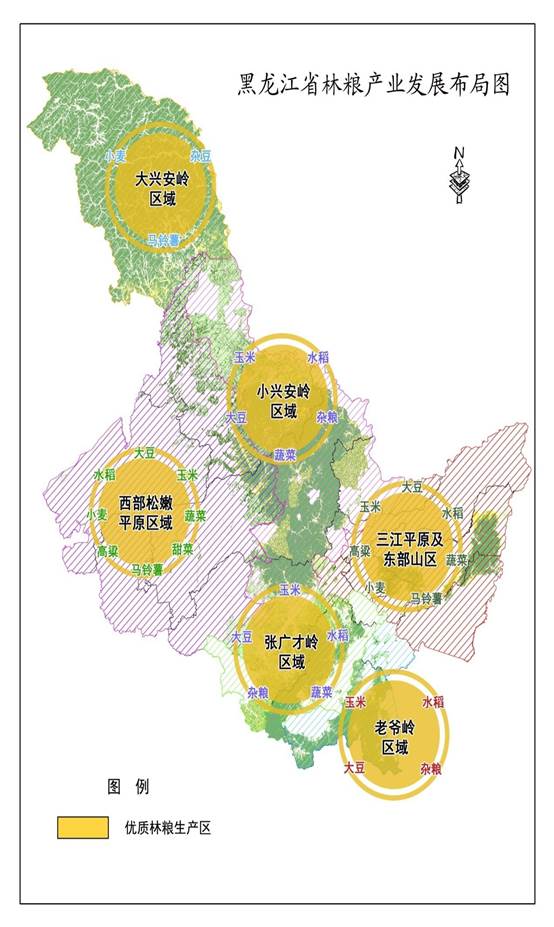

坚持全链思维,强化延链补链强链,重点推动林粮产业、林菌产业、林药产业、林菜产业、林果产业、林下养殖业和森林景观利用等7个林下优势产业振兴,全方位构建现代林下产业发展格局。

(一)林粮产业

充分利用林区耕地优质的自然条件和生产环境,因地制宜发展玉米、大豆、水稻、杂粮等有机粮食。实施优质粮食工程,发展绿色有机森林农业,提升粮食产能,提高粮食品质,促进粮食安全向更高层次跃升。到2026年,利用1888万亩林区耕地实现林粮产量稳定在150亿斤以上,产值实现180亿元。有机粮食生产基地面积达到300万亩。推进林区耕地集约化经营。落实森林农业现代化、规模化、机械化、集约化要求,推广“公司+合作社+农户”经营模式,培育森林农业产业化联合体,通过自营、托管、合作、共享等多种方式,对集中连片林区耕地开展集约化、规模化经营试点。通过订单生产、统一收购、集中深度加工、包装上市形式,有效提高产品品质、市场价格和企业收益。推进高标准农田建设。坚持因地制宜、集中连片、示范引领,重点对接“国家现代农业产业园”“国家现代农业科技示范展示基地”“省高标准现代农业科技园”等项目,打造不同建设模式示范区,集中展示林区高标准农田建设和黑土地保护利用成果。推进林粮食品精深加工。以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手,大力发展粮食深加工业,提高加工转化率,加快发展仓储物流业,推进企业、种植户共享全产业链增值收益。实施产品功能差异化发展,延伸产业链条,提高附加值。树立统一大市场及共享发展理念,加工、仓储、物流方面与农粮协同发展,融入全省粮食发展大格局中。推动林场所合作社、林区中小企业、龙头企业按照产业链上下游分工合作,形成集群发展效应。〔责任单位:省农业农村厅、省林草局、省工信厅、省自然资源厅、省农科院、省林科院,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

林粮产业建设专栏

|

重点发展品种和目标 |

主要措施 |

重大项目 |

|

有机杂粮 |

结合积温带及土壤养分条件种植荞麦、大麦、高粱等品种。 |

张广才岭、老爷岭区域改造、建设杂粮基地50处。 |

|

大豆 |

利用第二、三、四、五、六积温带林区耕地重点发展有机大豆种植。利用绿色防控技术和高质高效栽培模式实现大豆品质达到绿色食品级乃至有机食品级。 |

在北部的大兴安岭、小兴安岭区域,东部的三江平原及东部山区、南部的张广才岭区域改造、建设大豆种植基地120处。 |

|

玉米 |

利用第二、三、四积温带林区耕地因地制宜发展鲜食玉米。推广应用玉米标准垄栽培、病虫害绿色防控等技术措施。 |

在小兴安岭、三江平原及东部山区改造、建设玉米种植基地100处。 |

|

马铃薯 |

利用第四、五、六积温带林区耕地通过深松整地+大垄密植+绿色防控技术提高产量和品质。 |

在大兴安岭、小兴安岭区域改造、建设马铃薯种植基地20处。 |

|

水稻 |

利用第二、三、第四积温带林区耕地,以打造寒地黑土、绿色有机、非转基因品牌优势为目标,通过水稻“两减一节”绿色优质高效栽培技术,实现绿色有机水稻种植。

|

小兴安岭区域、三江平原及东部山区、张广才岭、老爷岭区域改造、建设水稻种植基地15处。 |

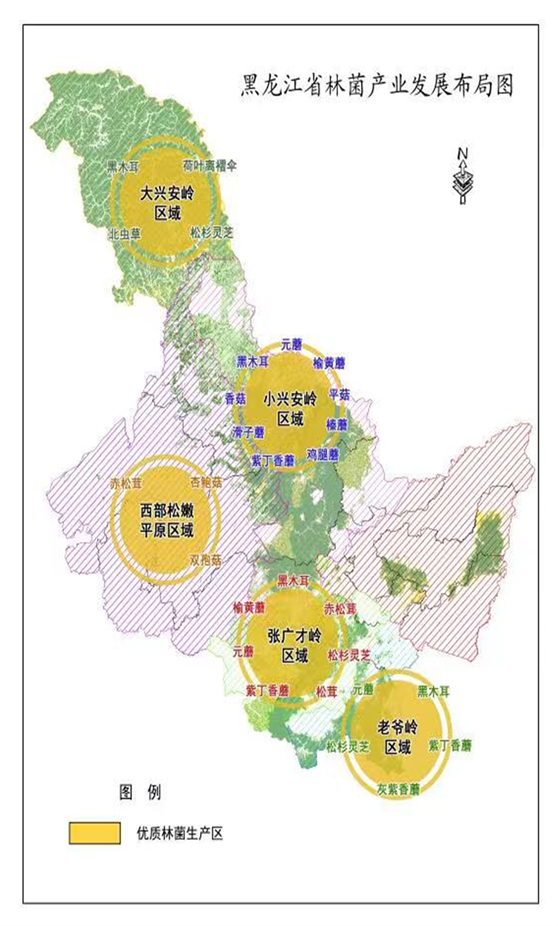

(二)林菌产业

遵循“适地适菌”原则,根据我省现有菌类资源种类,利用抚育间伐与清林剩余物大力推广木屑替代料培育技术,在交通方便、水源可供的林地,重点支持黑木耳、猴头等大宗食用菌和在林下采取近野生方式对松杉灵芝等特色药用菌的良种选育、标准化培育以及松茸等珍稀食用菌的资源保护、人工增产,全面提升我省食用菌质量、产量及精深加工产品生产能力。大力营造菌用林,生产木腐食用菌木屑,推广木屑替代料技术,减少木屑用量。利用我省各地区秸秆、禾草及木腐食用菌剩余菌糠资源,发展草腐食用菌产业,实现草木并举的发展局面。到2026年,林菌(干重)年产量达到20万吨,产值实现170亿元。推进木腐食用菌生产基地建设。以黑木耳为主,辅以猴头、滑子蘑、元蘑、香菇。菌包生产采用秸秆、木屑混合料,积极拓展俄罗斯及其他省份木屑资源,同时大力营造菌用林,保障木屑供应稳定。结合菌包厂分布,在菌包厂辐射的林场、乡村及农场等,建设规模化棚室栽培基地。推进草腐食用菌生产基地建设。在齐齐哈尔市、大庆市、绥化市、佳木斯市、哈尔滨市等农区、农林混合区、农林接壤区的林场、乡村及农场等重点布局发展草腐菌产业。主要生产赤松茸、双孢菇、榆干离褶伞、荷叶离褶伞、紫丁香蘑、侧耳、灰紫香蘑、真姬菇、榆黄蘑等三级种。以农林混合区的秸秆、畜禽粪便、禾草及菌糠为原料生产草腐菌栽培料,满足栽培基地生产需求,实现就近生产、销售和应用格局。推进林菌食品精深加工。整合黑龙江省林菌栽培基地,依托专业栽培合作社和林菌加工厂,生产以速冻花菇、滑子蘑、大球盖菇、平菇、榆黄蘑为主打产品。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅、省工信厅、省林科院、省农科院,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

林菌产业建设专栏

|

重点发展品种 |

主要措施 |

目标 |

|

黑木耳、猴头菇、滑子蘑、元蘑、香菇等人工栽培 |

菌包生产采用秸秆、木屑混合料,积极拓展俄罗斯及其他省份木屑资源,保证黑木耳产量稳定。大力营造菌用林,适度发展秸秆替代木屑的菌包生产,维持产业稳定。 |

建设菌包企业30家,新增菌包产量3.5亿袋。 |

|

赤松茸、双孢菇、榆干离褶伞、荷叶离褶伞、鸡腿菇、真姬菇等人工栽培 |

通过发展草腐菌产业三级菌菌包生产、培养料生产,突破产业发展限制瓶颈,促进下游栽培产业快速上规模、上水平。 |

建设草腐菌菌包企业2家,实现年产三级种500万袋以上。

|

|

林菌速冻加工与即食食品开发 |

对林菌进行直接速冻、水煮速冻,生产系列包装速冻林菌产品,面向消费者、大型食堂及餐饮企业。开发时尚、风味各异及适合不同人群的林菌即食食品。 |

建设林菌速冻加工企业5家;建设年林菌即食食品企业4家。 |

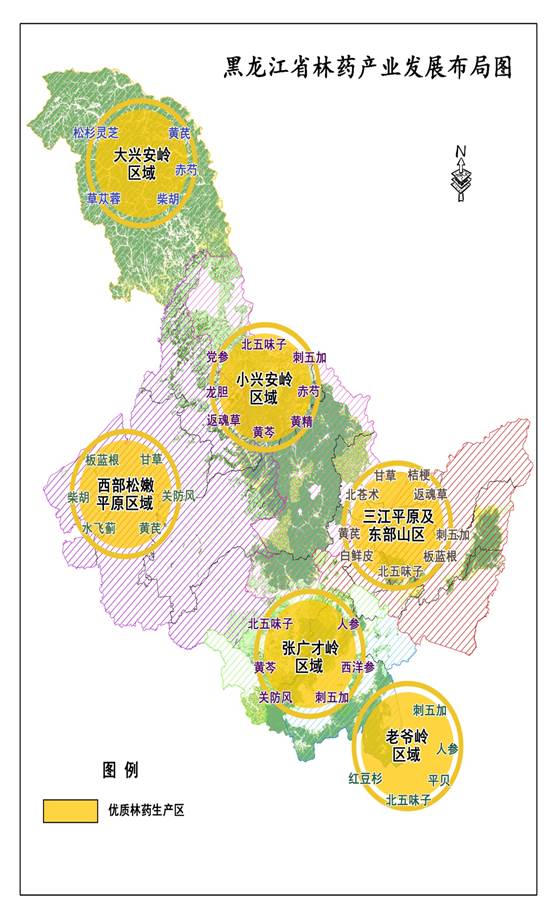

(三)林药产业

实施中药材基地标准化建设,建设一批繁育体系健全的种子种苗生产基地、标准化种植基地、产地初加工和仓储基地,加快构建和完善中药材生产体系、经营体系和产业体系。到2026年,实现中药材产量达到100万吨,产值实现210亿元。推广标准化种植模式。大力推广道地品种、规范种植、野生抚育、仿生栽培技术。大力开展道地药材标准化种植加工等技术的培训和示范推广,加大推进林下仿野生种植力度,加快扩大林下中药材种植面积,充分发挥黄芪、白鲜皮、平贝、苍术等8个省级中药材规范化种植试验基地示范引领作用,并利用宣传册、科普手册、短视频等多种形式,提高我省道地药材规范化、标准化生产水平,带动中药材种植水平的整体提高。推广绿色种植技术。加强环境监测和农业投入品监管,在中药材生产基地开展测土配方施肥、有机肥替代化肥,减少化肥用量,减轻面源污染。采用农业防治、物理防治、生物防治等绿色防控技术,减少农药用量,提升中药材品质。推广适用于各类中药材生产、采收、加工、病虫害防控的高效实用机具,提升中药材生产效率。打造标准化绿色生产基地。按照统一规划、合理布局、集中连片的原则,加强基地设施建设,配套水肥一体、环境监测控制、物联网等设施,建成能排能灌、土质良好、通行便利、抗灾能力较强、绿色生产为主的高标准中药材生产基地。加快大数据、环境监测控制、物联网等信息化技术在中药材生产的应用,提升中药材生产信息化水平。突出道地特色重点打造依兰、甘南赤芍,阿城天问山黄精,萝北、清河五味子,杜蒙、依安关防风,林口黄芪,方正、海林、东方红刺五加,穆棱西洋参,庆安、铁力人参,桦南紫苏,大同、泰来板蓝根,宁安苍术,铁力、红星、尚志平贝,勃利黄芩,海伦、密山月见草,宝清白鲜皮,呼玛金莲花等专品种生产基地,从源头保证优质中药材绿色生产。加强产地加工能力建设。依托龙头企业,带动中药材大品种发展,做大做强地方优势产品。支持企业升级改造,集中打造标准化初加工体系,并向精深加工拓展延伸,加快补齐中药材产地加工短板,突出做好补链、延链、强链文章,尽快减少“原字号”药材出县、出省比例,提高附加值。鼓励中药企业在产地建设鲜加工和贮藏基地,引导药业企业连基地、建基地、带基地,扩大加工规模。积极推进产业园区建设,打造“林都龙药”产业园等,延长产业链,提升价值链,形成优势特色产业集群。鼓励合作社、种植大户发展初加工,配套现代化加工设备,扩大生产规模。发挥黑河、绥芬河自由贸易试验区和药材进口落地加工政策优势,大力发展初、精加工业,打造覆盖黑龙江、乌苏里江流域的中药材采收、进口、加工产业带。〔责任单位:省林草局、省中医药局、省农业农村厅、省工信厅、省林科院,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

林药产业建设专栏

|

重点发展品种和目标 |

主要措施 |

重大项目 |

|

赤芍、白鲜皮、北苍术、返魂草、黄芪、蒲公英、龙胆草、刺五加、北五味子及平贝母等野生药材种质资源保存及良种繁育基地10万亩 |

建设药材种子、种苗基地及种质资源库,收集并保存优质种源、品种,开展种质资源保护及繁育生产。 |

种质资源保存繁育项目重点布局牡丹江市、依兰县、尚志市、伊春市、黑河市,重点建设5个东北道地药材种质资源保存库。 |

|

人参栽培基地10万亩、北五味子人工园10万亩、刺五加林下栽培40万亩 |

人参采取“2+4”模式、北五味子建设标准人工园;刺五加林下栽培。 |

重点布局在东部山区及伊春市、黑河市。支持人参栽培基地改造或新建项目,支持北五味子和刺五加栽培基地项目。 |

|

重点发展防风、龙胆、柴胡、赤芍、北苍术、白鲜皮、金莲花、返魂草、黄芪、黄芩药材栽培基地40万亩 |

鼓励和扶持林户、合作社、企业参与开发建设。 |

重点布局在小兴安岭、东部山区、完达山,如哈尔滨市、伊春市、黑河市、牡丹江市、七台河市、双鸭山市,发展该类药材栽培项目,防风、龙胆、柴胡重点布局齐齐哈尔、大庆市。 |

|

年产药材提取物1万吨、药食同源食品5万吨和保健品3万吨 |

以地产药材、大型真菌为原料发展提取物项目产业,并以提取物为基础开发下游食品、保健食品。 |

支持在哈尔滨市、牡丹江市、大兴安岭、伊春市建设5家提取物企业。药食同源食品企业5~10家,保健品企业3~5家。 |

|

中药提取下游派生产业:年产饲料添加剂2万吨、中药源农药2万吨、中药化妆品1万吨 |

高附加值产出,精准目标投放。 |

支持在有条件市、县建设中药材产业园区,发展提取物下游产业。 |

|

中药材流通体系建设 |

依托林草产业大数据中心,推进大数据、物联网、区域链等新型信息技术与中药材产业深度融合,建设中药材集散地市场,加强信息平台、仓储物流、加工配送等方面基础设施建设。 |

重点布局在哈尔滨、牡丹江、佳木斯、伊春、黑河、鸡西市。 |

(四)林菜产业

采取野生采集+野生资源抚育+人工栽培的方式,做好特色林菜资源的保护和开发利用,延长林菜产业链条,做好林菜的精深加工。到2026年,建设林菜人工栽培生产基地20万亩,实现林菜产量达到40万吨,产值实现45亿元。推进林菜保护性采集。对蕨类、刺嫩芽、刺五加、寒葱、柳蒿芽等野生资源实行保护性采集,推广老山芹、蒲公英、轮叶党参、四叶菜、关苍术、黄花菜、寒葱等林菜人工栽培技术。推进林菜食品精深加工。以构建以绥阳、亚布力、大海林、苇河、方正等森工林业局有限公司,铁力、海林、尚志、饶河、桦南、宾县、方正、林口、宝清、七台河、佳木斯等林业局为主的林菜产业集群。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅、省工信厅、省林科院,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

林菜产业建设专栏

|

重点发展品种和目标 |

主要措施 |

重大项目 |

|

重点发展蕨菜、猴腿菜、荚果蕨、薇菜,刺嫩芽、刺五加,老山芹、蒲公英、猫爪菜、轮叶党参、四叶菜、桔梗、关苍术、黄花菜、寒葱、柳蒿芽等林菜栽培 |

培育龙头种植企业50户,林菜种植按着同年大豆种植补贴标准进行补贴,购买林菜种子、种苗按着同年大豆良种补贴标准进行补贴。 |

改造升级林菜人工栽培生产基地15个,其中万亩规模林菜栽培基地2个。 |

(五)林果产业

贯穿一条主线,大力发展绿色果品和有机果品,形成林果产业链,完成林果产业由传统粗放经营向现代集约经营方式转变,将全省特色林果产业建设成为坚果、浆果生产基地、东北部重要生态屏障区的主导产业。到2026年,实现林果产量50万吨,产值实现80亿元。新增人工坚果经济林种植面积25万亩,改培现有林分为坚果经济林15万亩,新增浆果人工林种植面积40万亩。推进坚果林基地建设。在山区、半山区的宜林荒山荒地、未成林造林地、采伐及火烧迹地发展高产坚果林基地。对低产坚果林实施更新或抚育改造。在适宜地块,新造及改培坚果林。推进坚果精深加工。结合资源实际和产业基础,通过种源繁育与示范基地相结合,原料基地与深加工企业相结合,大中型基地与小基地相结合,国内及国外资源相结合原则,合理布局,科学发展,逐步建立起一批相互配套、相互协作、区域性的产业集群,推动整个绿色产业的协调发展。推进浆果生产基地建设。采用“经济林公司+基地”“经济林公司+林工”“经济林公司+基地+林工”及“合作社+林工”等多种形式完成基地建设。通过SOP规范栽培操作,全面提升浆果经济林及产品质量,杜绝农药残留,打造绿色林果生产基地。推进浆果精深加工。通过采取培育本地企业与招商引资并举,不断延伸产业链条等措施,完善从产品初级加工到深加工的林果产业加工体系,推动产品由最初的速冻单果等原料性产品向饮料、果酒、花青素等附加值较高的产品发展。〔责任单位:省林草局、省工信厅、省林科院,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

林果产业建设专栏

|

分类 |

重点发展品种和目标 |

主要措施 |

重点项目 |

|

坚果 |

新造及改建红松果林培育30万亩 |

新造红松果林:在适宜地区通过栽培嫁接红松苗发展高产红松林基地;将全省红松果林培育体系建设区划为东南、北、西北部三个重点发展区,对低产林进行改造。 |

林区适宜地块,新造红松果林,改造提质红松果林。 |

|

平欧榛子经济林3.5万亩,野生榛子抚育基地0.5万亩 |

规划种植基地按照“一山、一水、一特”的方式布局。 |

建设以榛子为主要原材料的加工企业3家;建立榛子试验示范基地30个;开展研究,选育平榛优良品系2~5个。 |

|

|

浆 果 |

小浆果良种繁育基地建设;浆果种植基地建设 |

选择尚志、牡丹江、伊春等区域作为优质小浆果种苗基地及种植基地;加强浆果资源保护和管理,提高规模效益和机械化水平;采用“经济林公司+基地”、“经济林公司+林工”、“经济林公司+基地+林工”及“合作社+林工”等多种形式完成种植基地建设。 |

规划和建设浆果良种繁育基地,实施“种子工程”。 |

|

浆果饮品及其它副产品加工 |

整合现有林果生产加工企业,优化资源配置,提升技术研发能力,开发蓝莓果汁、松仁饮料、榛子饮料、蓝莓果酒、山葡萄果酒、浆果色素、花青素、浆果果胶等产品。 |

规划建设林果饮品企业5~10家;规划建设浆果提取物企业2~3家。 |

(六)林下养殖业

充分利用林地草地和环境资源,根据生态承载力,在林中、林缘放养黄蜂、黑蜂等蜂种,利用柞矮林发展柞蚕产业,大力发展林蛙、梅花鹿、马鹿、森林鸡、森林猪、森林牛、森林羊等林特类。到2026年,实现全省林下养殖利用林地面积5万亩,建设各类林下养殖基地100个,林下养殖产值实现140亿元。健全林下畜禽良种繁育体系。构建布局合理、层次分明、生产配套、保障有力的良种繁育体系。将林下养殖统筹纳入畜禽良种培育推广、动物防疫、加工流通和绿色循环发展体系,促进林禽、林畜、林蜂等林下养殖业向规模化、标准化方向发展,更好满足人民群众多元化畜禽产品消费需求。坚持引种与育种相结合、保种与利用相结合,加快“育、繁、推、改”步伐,促进外来品种本地化、地方品种国际化、杂交改良商品化。制定重点品种资源保护方案,建设优良地方品种种质资源库。引导有关企业开展当地畜禽品种的产业化开发;以现有畜禽良种场(站)为升级改造重点,扩大规模,规范生产。培育新建一批现代化育种企业及良种繁育基地;完善畜牧良种补贴政策,扩大良种覆盖面。推进林下标准化养殖基地建设。建设布局合理、结构科学、方式先进的标准化养殖体系。采取“企业+基地+养殖户”的模式,企业负责选育扩繁、良种饲料供应、技术指导、屠宰加工与产品销售。引导企业通过制定完善饲养、防疫、饲料安全、兽药使用等环节的技术规范,提高养殖场或养殖户的科学养殖水平,实行标准化管理,生产出安全、优质的动物产品,建设成为标准化养殖基地。林下养殖基地可以采用放养与圈养相结合的方式。基地遵循生产高效、环境友好、产品安全、管理先进的经营理念,发挥示范引领作用。推动基地运行采用节水、节料、节能的养殖工艺,畜禽粪污资源化利用技术与设施成熟先进,科学监测养殖区土壤因子指标变化,实现生态绿色循环发展;确保养殖废弃物处理和资源化利用水平高,提高疫病监控水平,严格执行兽用处方药制度、休药期制度等,坚决杜绝使用违禁药物,保证产品质量安全;培养或配备专业化技术人员,实现养殖基地精细化管理。推进畜禽精深加工能力建设。按照产品多样化、精细化、方便化、安全化的发展方向,积极研究开发功能产品、特优产品等新型肉类产品,加大精深加工和扩能改造力度,建设各类精深加工企业,实现“白条肉向分割肉转变、大包装向小包装转变、粗加工向精加工转变、低档次向高档次转变、生制品向熟制品转变”;以调理肉制品、腌腊酱卤熟肉制品为主导产品,巩固提升猪肉、禽肉加工优势,大力发展牛、羊肉加工能力。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅、省工信厅、省林科院,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

林下养殖良种繁育体系建设专栏

|

重点发展品种 |

主要措施 |

|

猪 |

通过升级改造建设20个存栏基础母猪600头以上的原种猪场、10个存栏600头以上的一级繁育场。 |

|

牛 |

建设省级纯种肉牛繁育中心;新建黑龙江和牛、安格斯牛、延边牛等纯种繁育场;通过改造升级建设2个种公牛站,年新增供种能力100万剂,生产能力达到150万剂。 |

|

羊 |

建设省级良种羊育种中心,在优势区域通过改造升级建设存栏基础母羊300只以上的种养场5个。 |

|

林禽 |

建设存栏2万套以上的蛋鸡祖代场5个,存栏10万套以上的肉鸡祖代场1个,存栏1万套以上的祖代肉鹅场5个。 建设林甸鸡、黑龙江白鸡、黑龙江黄鸡、牡丹红鸡、白鹅、籽鹅等资源保种场。 |

|

特色经济动物 |

通过改造升级建设鹿原种场、扩繁场5处,北极狐良种繁育基地5处,水貂、青根貂良种繁育基地5处,林蛙良种繁育场20处,蜜蜂育种场、种蜂场10处。建设东北梅花鹿、东北马鹿、东北黑蜂资源保种场。 |

林下标准化养殖基地建设专栏

|

重点发展品种 |

主要措施 |

|

猪 |

建设年出栏2000头以上的标准化养殖基地2个,年出栏1000头以上的标准化养殖基地5个。培育养殖大户200个,辐射周围养殖点500个。 |

|

牛 |

建设年出栏1000头以上的标准化养殖基地1个,年出栏500头以上标准化养殖基地2个。 |

|

羊 |

建设年出栏1000头以上的标准化养殖基地1个,存栏1000头以上的标准化养殖基地15个,存栏1500头以上的标准化养殖基地15个。 |

|

林禽 |

建设年出栏50万只以上的标准化养殖基地1个,年出栏10万只以上的标准化养殖基地5个。 |

|

特色经济动物 |

建设森林鹿标准化养殖基地10处,养殖规模达到2万只; 建设林蛙标准化养殖基地10处,养殖规模达到15亿只; 建设蜜蜂标准化养殖基地10处,养殖规模达到25万箱。 |

畜禽精深加工能力建设专栏

|

重点发展项目 |

加工企业建设数量 |

产品方案 |

|

猪、牛、羊 |

5家 |

腌腊肉片、肉串、肉丸、肉排、血豆腐、下水等生食半成品; 小肚、酱肉、肉肠、肉干等熟食制品; 火腿肠、肉脯、肉干、肉松等方便休闲食品。 |

|

家禽 |

1家 |

盐水鸡(鹅)、烤鸡(鹅)等酱卤熏烤制品; 脖子、翅、肫、爪、肥肝、头、鹅珍、掌、心、脏、肠段等酱卤、熏烤、腌腊类方便休闲食品; 禽肉火腿肠、香肠、肉串等熟食制品; 禽肉肉串、肉丸、香肠等生食半成品; 鹅血冻干粉、血肽素等精深加工产品。 |

|

蛋业 |

2家 |

卤味蛋、松花蛋等传统加工产品; 蛋黄粉、全蛋粉、蛋白片、核黄素、卵鳞脂、溶菌酶等精深加工产品。 |

|

蜜蜂 |

5家 |

西洋参蜂王浆、人参蜂王浆、黄芪蜂王浆、北五味子蜂王浆、黑木耳多糖蜂王浆、黑蜂鲜王浆等蜂王浆系列产品; 蜂蜜水饮料,蜂蜜柚子茶、蜂蜜冬瓜茶、蜂蜜菊花茶、蜂蜜乌龙茶,蜂蜜芦荟饮料、蜂蜜柠檬饮料、蜂蜜桔梗花饮料、蜂蜜黄芪花饮料、蜂蜜人参花饮料、蜂蜜发酵饮料等饮料系列产品。 |

|

鹿 |

5家 |

鹿茸、鹿鞭、鹿筋、鹿心血、鹿肉、鹿尾等初级产品; 鹿角胶、鹿胎膏等精深加工产品。 |

|

林蛙 |

5家 |

林蛙骨架即食食品、林蛙酒、林蛙油等; 林蛙油胶囊、林蛙骨钙片、林蛙皮口服液、林蛙咀嚼片等精深加工产品。 |

(七)森林景观利用产业

依托省内现有的森林生态、地质遗迹、冰雪景观等特色森林旅游资源,依据省内公路、铁路交通条件,合理设计点、线、面结合的森林旅游线路,大力发展森林体验、森林观光、森林康养等生态旅游新业态,科学谋划森林旅游路线,打造国家森林步道、特色森林生态旅游线路、新兴森林生态旅游地品牌。重点打造三条青山旅游带(高铁环线、哈伊高铁、加格达奇到漠河市),三条秀水(松花江、黑龙江、嫩江沿江)旅游带,穿越大兴安岭、小兴安岭及哈尔滨到依兰县三条国家级森林步道。到2026年实现森林景观利用产业总产值175亿元。〔责任单位:省文旅厅、省林草局,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

三、政策保障

(一)完善资源管理政策

严格落实和持续完善森林资源管理制度,加强森林资源管护和监督执法,严禁以发展林下经济为名改变林地性质或毁坏森林、林木、林地。落实用地保障政策,根据全省绝大多数森林为国有林这一特点,制定使用公益林地发展林下经济负面清单,在不破坏森林植被的前提下,可以合理利用二级国家公益林和地方公益林林地资源,科学发展林下经济。在确保整体生态功能的前提下,鼓励结合新一轮退耕还林政策或通过对第一轮退耕还商品林地实施林相改造等方式,建设林下经济基地。适度利用自然保护地核心区以外的森林景观、湿地公园合理利用区依法依规适度发展生态旅游。在不破坏森林植被、符合国家有关林地管理规定的前提下,允许在林地、退耕地为发展林下经济修筑必要的基础设施,涉及占用林地的,必须依法办理相关手续。科学调整抚育间伐强度,优先安排采伐指标,依法简化采伐审批手续。对于生产经营周期相对较长的林下经济品种或产业,利用林地以及林区耕地的,可根据实际情况,在依法合规的前提下,允许相应延长承包经营期限并签订与承包经营周期和投资强度相衔接的林地承包合同。〔责任单位:省林草局、省自然资源厅,各有关市(地)人民政府〕

(二)放活林地等土地流转政策

组织开展政府引导,银行业金融机构参与的集体林权交易试点,进一步放活集体林地经营权,完善森林资源资产评估,线上线下交易和智能化林权档案等管理体系。鼓励社会资本流转林地经营权发展林下经济,鼓励通过土地流转以及招标、拍卖、公开协商等方式,合法流转集体所有荒山、荒丘、荒地等未利用地经营权。允许通过租赁、委托经营、个人承包等方式依法有偿使用森林资源资产,用于建设林下经济产业基地。符合政策的可向不动产登记机构依法登记造册,颁发不动产权证书,切实保障土地流转各方合法权益。〔责任单位:省林草局、省自然资源厅、黑龙江银保监局,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(三)加大财税金融支持力度

各级财政部门按照事权与支出责任相匹配原则统筹相关资金支持林下经济发展,鼓励各地建立政府引导、企业、专业合作组织和农民投入为主体的林下经济多元化投入机制。落实粮药生产优惠政策,利用林区耕地种植粮食作物,同等享受国家和省相关粮食生产补助;利用林地资源发展中药材、木耳、“两牛一猪”等项,同等享受国家和省相关扶持政策;利用林地发展其他林下产业同等享受国家和省相关扶持政策。符合条件的林下经济加工企业、创业人员,按规定给予税费减免、创业补贴、创业担保贷款及贴息等扶持。指导林下经济企业应知尽知、应享尽享各项税费优惠政策,减轻林下经济经营主体负担;依法设立和登记的林下经济专业合作社与本社成员签订的产品和生产资料购销合同,依法免征印花税。创新银林合作模式,在风险可控的前提下,按照服务农村产业革命的有关要求,针对林下经济产业特点,合理确定贷款期限和贷款利率,对具备发展潜力的林农、林业大户、合作组织及龙头企业发展的林下经济项目,加大信贷投入。稳步推进农户信用评估和林权抵押贷款,扩大林农贷款覆盖面,给予适当利率优惠。探索“政府+银行+企业+农户+保险”五位一体的合作贷款模式,解决融资难、融资贵问题。探索建立林权、经营权抵押贷款风险保证金制度,鼓励和引导市场主体对林权抵押贷款进行担保。探索开发林下经济设施抵押、收益权(应收账款)质押、贷款等信贷产品。落实支持小微企业、个体工商户和农户的普惠金融服务税收优惠政策。鼓励将符合条件的林下经济产业小微企业贷款纳入政府性融资担保服务范围,鼓励发展基于森林资源的绿色金融产品,探索生态产品价值实现机制。建立林下经济产业投融资项目储备库,推进银企对接。行业主管部门加大挖掘推荐力度,支持具备条件的林下经济优质企业借力“紫丁香计划”加快上市步伐,发行公司债券、企业债券,拓宽融资渠道。推进“林业保险+”制度,完善政策性保险保费补贴政策,有条件的地方政府可将政策性森林保险补贴范围扩大至林下经济产业。加大森林保险政策宣传,引导林下经济生产经营主体积极参加各类保险,增强灾害风险防范应对能力。引导保险机构精准对接林下经济产业风险需求,研发专属保险产品,提供更加全面的综合性保险服务。积极探索创新保险机制,推进森林保险与信贷、担保、期货(权)等金融工具联动,充分发挥保险的融资增信功能,缓解农户融资难题,助力林下经济产业高质量发展。〔责任单位:省财政厅、省地方金融管理局、省税务局、省农业农村厅、省林草局、黑龙江银保监局、黑龙江证监局、人民银行哈尔滨中心支行,各有关市(地)人民政府〕

四、支撑保障

坚持把落实支撑体系建设作为关键环节,实施十大重点工程,推动林下产业振兴发展。

(一)种子苗木基础工程

建立健全林下产业品种种质资源保护利用体系,加大优良种质资源收集保护利用力度,完善相关种质资源库(圃)建设。加强林下产业品种种业基地建设,增强供种保障能力。结合常规育种与分子育种技术,持续推进新品种创制与良种选育攻关工程,强化科技成果推广应用。推进省内现有的良种繁育基地科研、生产和管理深度融合,建立健全科研、生产、管理紧密结合的良种繁育机制。强化种子苗木质量监管工程,建立跨部门跨区域联动和司法协同机制,依法严厉打击无证经营和制售假劣等违法行为,确保用种安全。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅、省中医药局、省林科院、省农科院,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(二)食用菌原料保障工程

短期内,积极争取国家增加我省森林抚育任务,充分利用阔叶木材剩余物并大力改培灌木林,挖掘天然毛榛、平榛和胡枝子资源,拓宽木腐菌原料来源,提高木腐菌生产原料省内自给保障率。力争到2026年,全省木腐菌生产原料自给保障率达到50%。中远期,按照大小兴安岭、张广才岭、老爷岭及西部松嫩平原不同木腐菌生产区域,科学规划设计全省木腐菌原料林保障工程。在西部松嫩平原等地,适当鼓励发展草腐菌种植产业,研究推广农作物下脚料(玉米芯、玉米秸、稻草、大豆秸)等原料进行食用菌栽培。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅、省林科院、省农科院,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(三)标准化体系建设工程

加快推进全省森林食品生产全过程标准体系建设,按照“有标采标、无标创标、全程贯标”的要求,加快制定和完善林粮、林菌、林药、林果、林菜、林下养殖、森林景观利用等林下产业的产品标准和种植养殖、采集、经营管理等技术规程,明确原料标准、产品标准、生产加工设备标准和生态环境标准、生产能耗标准等要求。探索建立覆盖全省森林食品的质量监督检验体系,提高经济、社会、生态效益,推动林下经济高质量发展。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅、省市场监督管理局、省林科院、省农科院,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(四)产业基地示范工程

高效利用中央和省、市各级财政资金引导,吸引社会资本注入,采取多渠道融资,打造一批具有典型示范和科技引领作用的高标准示范基地,展示推广先进实用技术和发展模式,形成以点带面的辐射效应,带动我省林下经济快速发展。到2026年,全省国家级林下经济示范基地由19个增加到25个;省级林下经济示范基地由31个增加到45个。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅、省林科院、省农科院,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(五)龙头带动工程

以龙头带产业发展。大力开展招商引资活动,重点引进科技含量高、引领性强、市场渠道好的行业龙头企业。加强培育本土龙头企业,鼓励各类民营企业、专业合作社、家庭农场等发展林下产业。加大政策、科技等支持服务力度,推动做优一批引领行业发展的“链主”龙头企业,做强一批具有自主创新能力的科技领军型龙头企业,做大一批联农带农紧密的区域性龙头企业,构建龙头企业多层次发展梯队。发挥龙头企业在管理、技术、市场和人才上的优势,建立龙头企业与农户的利益联结关系,打造“龙头企业+基地+农户”“龙头企业+合作社+农户”的产业联合方式,完善“种植、养殖、加工、流通、销售”的全产业链布局。到2026年,全省国家级林业龙头企业由12家增加到16家;省级林业龙头企业由102家增加到120家。〔责任单位:省财政厅、省林草局,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(六)品牌引领工程

强化品牌意识,重点打造“龙江森林食品”省级区域公用林产品形象标识。鼓励各地因地制宜将林下经济产品品牌建设纳入相关规划,打造一批有影响力的“生态品牌”“特色品牌”“原产地品牌”和“地理标志产品”,鼓励企业创建自己的品牌,培育知名品牌;着力构建“龙江森林食品+企业品牌”的母子品牌矩阵,提升我省林下经济产品品牌影响力,实现林下经济高端发展。〔责任单位:省林草局、省商务厅、省农业农村厅、省中医药局、省知识产权局、省市场监督管理局,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(七)市场营销工程

优化林下产品传统线下市场布局,统筹产地、集散地、销地批发市场、集配中心建设。针对不同林下产品的生产、仓储和流通特性,建立覆盖全省林下产品生产流通各环节物流体系。支持绥阳、尚志等重点区域实施产品批发市场升级改造等工程,强化物流骨干网络、检验检测、信息互通、冷链物流等配套设施建设,提升市场产品集散能力。着力构建一批林下产品专业营销市场,加强其在商品集散、价格调节、信息传播、科技交流、会展贸易等方面的作用。积极拓展线上市场,利用区块链、大数据、云计算等新技术手段,推广实施“互联网+林下经济”营销模式,推进传统营销模式与电商集群、直播带货等新兴营销模式共同发展。力争到2026年,全省松子单品网上销售额由3.7亿元、占比5.4%,增加到5亿元、占比接近10%;榛子单品网上销售额由3000万元、占比5.4%,增加到5000万元、占比接近10%;黑木耳单品网上销售额由2.4亿元、占比30.2%,增加到3亿元、占比接近40%;蓝莓单品网上销售额由1亿元、占比45.8%,增加到1.3亿元、占比接近60%。〔责任单位:省商务厅、省财政厅、省农业农村厅、省林草局,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(八)科技服务工程

加大对省内涉林科研院所、高校开展林下经济应用技术研究支持的力度,扶持引导科研人员重点开展适宜于我省发展的经济林、食用菌、中药材等良种、新品种选育、病虫害绿色防治、产品精深加工、储藏保鲜等先进实用技术科研攻关。支持科研单位和科技人员开发具有自主知识产权的新产品、新技术。加强林下经济领域省级领军人才梯队建设和林下经济职业教育基地建设,给予重点资助,完善研发、生产、管理等人才培养体系,全面提升我省林下经济产业人才队伍整体水平。加强技能培训,提高全体职工劳动就业能力。到2026年,完成林下产业技能培训10000人次。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅、省财政厅、省林科院、省农科院,东北林业大学,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(九)信息化工程

充分利用全省一个标准、一个体系、一个平台,一张图、一个制度、一套数据的林草大数据智慧平台,提升林草信息支撑服务能力,将新一代信息技术与林下经济产业培育、林下经济产品生产加工、流通销售环节等深度结合,推动林下经济产业创新发展,实现林下经济提质增效,通过建设电子商务平台、生态旅游服务系统、林产品可追溯系统、林草产业管理系统、生态保护系统等,助力全省林下经济发展。〔责任单位:省林草局、省财政厅、省商务厅,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(十)配套基础设施工程

重点结合林业基础设施建设,根据林区经济发展实际需要,合理规划林下经济所需的道路、水利、通信、电力、防火等基础设施建设。依据生态环境承载能力,合理规划林区内道路建设,合理布局各类水利设施,提高林区生产用水保障能力。鼓励对现有基础设施资源的整合利用及改扩建。支持5G、千兆光网等在林下经济重点林区布设,按需满足产业的数字化需求。将电力设施建设纳入当地农网供电系统,优先采用新技术、新设备,并建设安全配套设施。按照森林防火要求,实施可燃物管理,维护建设林火阻隔系统,布设防火宣传警示设施。〔责任单位:省林草局、省发改委、省交通厅、省水利厅、省通信管理局,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

五、推进保障

统筹建立“四个体系”工作机制,保证全省林下产业振兴行动实现预期目标任务。

(一)加强组织领导。成立省级林下产业振兴行动领导小组,统筹协调林下产业发展重大事项,领导小组办公室设在省林草局,对接协调相关单位研究实施助力林下产业发展的具体措施,形成推进合力。市、县级政府要健全林下产业发展工作机制,细化工作方案,完善政策措施,以县为单位编制发展负面清单,合理确定林下产业发展的类别、规模及资源利用强度。各地要建立加快发展林下产业的组织机构,落实领导责任。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅,大兴安岭林业集团、龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(二)强化统筹推进。将全省林下产业振兴行动纳入全省农业产业振兴行动计划统筹推进。将林下产业发展纳入林草经济发展规划,与森林资源培育、退耕还林等生态建设工程紧密结合,与生态文明建设、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴等相结合,合理确定发展模式、规模和方向,引导资金、技术、人才、信息等向优势地区聚集。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(三)严格考核评价。各地要把推进林下产业振兴行动作为实施乡村振兴战略和生态强省战略的重要任务。林草部门按年度制定推进计划,将重点任务和具体措施分解到季度,明确责任单位、责任人,制定工作推进时间表、路线图。对已确定的重大项目,要逐项建立工作台账,实行动态管理,确保实施进度和效果。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

(四)严肃督导问责。省林草局牵头、会同有关部门,定期开展工作调度、督导检查,及时发现和解决工作中存在的问题,对成绩突出的单位通报表扬并在下年度项目资金安排上予以倾斜,对落实不力、未完成任务、发展滞后的单位通报约谈,并将相关情况通报省委组织部等相关部门,作为林区党政领导工作绩效评价的重要依据。〔责任单位:省林草局、省农业农村厅,龙江森工集团、伊春森工集团、大兴安岭林业集团,各有关市(地)人民政府〕

附件

黑龙江省林下产业振兴行动指导任务目标分解表

单位:亿元

|

序号 |

单位 |

2021年产值 |

2026年产值 |

|

|

全省 |

768 |

1000 |

|

1 |

哈尔滨市 |

182 |

237 |

|

2 |

齐齐哈尔市 |

21 |

27 |

|

3 |

牡丹江市 |

116 |

151 |

|

4 |

佳木斯市 |

23 |

30 |

|

5 |

大庆市 |

24 |

31 |

|

6 |

鸡西市 |

71 |

92 |

|

7 |

双鸭山市 |

15 |

19 |

|

8 |

伊春市 |

6 |

8 |

|

9 |

七台河市 |

7 |

9 |

|

10 |

鹤岗市 |

24 |

31 |

|

11 |

黑河市 |

80 |

104 |

|

12 |

绥化市 |

22 |

29 |

|

13 |

大兴安岭地区 |

3 |

4 |

|

14 |

龙江森工集团 |

145 |

189 |

|

15 |

伊春森工集团 |

24 |

32 |

|

16 |

大兴安岭林业集团 |

6 |

8 |

注:以上指标均为预期性指标

-

扫一扫在手机打开当前页

中国互联网举报中心

中国互联网举报中心

黑公网安备 23011002000139号

黑公网安备 23011002000139号